Le programme POPSU Grand Paris

GRAND PARIS : EXPLORER LES CONDITIONS D'UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE MÉTROPOLITAINE

Les conséquences d’un dérèglement climatique sont à la fois systémiques et multi scalaires. Elles se manifestent et sont prises en charge aussi bien globalement que localement. Si les grands événements internationaux (sommets et COP) font date pour fixer des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, l’atterrissage pratique et concret de ces objectifs, pour autant qu’ils soient fixés, s’appuie sur des échelons de décisions plus réduits, notamment l’échelon territorial. La transition écologique est ainsi un défi auxquels tous les territoires sont confrontés, qu’ils soient urbains (consommation énergétique, production importante de gaz à effet de serre, consommation d’espace et artificialisation etc.) ou ruraux (utilisation d’intrants, de néonicotinoïdes, mécanisation, dépendance automobile etc.). Toutefois, les lectures historiques qui sont faites des métabolismes urbains et/ou globaux illustrent davantage l’impossibilité structurelle à penser, à imaginer, à concevoir et a fortiori à mettre en œuvre une transition écologique dont la direction est souvent tue (une transition vers quoi ?). Néanmoins, l’omniprésence de ces questionnements dans les discours témoigne de la volonté, affichée plus que concrète, de réfléchir à la possibilité même d’une transition écologique. Cette question se pose avec encore plus de force dans les espaces métropolisés, souvent considérés comme l’incarnation physique, matérielle et spatiale, d’une économie globalisée, productive et consumériste. Si pendant longtemps, les espaces urbains, notamment métropolitains, étaient considérés comme écologiquement vertueux du fait de la densité (moindre consommation de terres agricoles) et de l’indépendance vis-à-vis de l’automobile, c’est une tendance inverse qui émerge aujourd’hui. En effet, la thèse selon laquelle la transition écologique passerait par une dé-métropolisation monte en puissance, aussi bien chez les politiques, comme en témoignent les récents articles écrits par Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, que dans la sphère académique. En ce sens, les métropoles seraient par essence dans l’incapacité de répondre aux exigences de la transition écologique et ainsi systématiquement disqualifiées.

Le pari que fait la plateforme grand-parisienne de POPSU est de poser directement cette question problématique des liens entre transition écologique et trajectoires métropolitaines. Le POPSU Grand Paris propose donc d’explorer les conditions de réalisation d’une transition écologique métropolitaine.

Pour ce faire, il convient au préalable d’observer les dynamiques métropolitaines en cours pour appréhender les capacités et conditions d’inflexion de sa trajectoire. Ainsi, la première étape de travail de travail du programme est de caractériser la trajectoire métropolitaine grand-parisienne.

Le projet du Grand Paris, initié par l'État entre 2007 et 2009, avait pour objectif de renforcer la place de la région-capitale en tant que ville-monde (logique verticale). Le projet initial de création de clusters économiques spécialisés reliés par le métro en rocade a vite évolué pour intégrer des objectifs d’amélioration du quotidien et de résorption des inégalités territoriales, sociales ou environnementales à l’échelle métropolitaine voire régionale (logique horizontale).

Une quinzaine d’années plus tard, la donne a radicalement changé, tant du point de vue des dynamiques territoriales métropolitaines que des enjeux pour l’action publique. Les observations indiquent une densification généralisée de la zone dense, de Paris jusqu’aux villes nouvelles, plutôt qu’une polarisation planifiée autour des quartiers de gare. Cette intense transformation urbaine, entre 2015 et 2020 est liée, pour le logement, aux anticipations des investisseurs privés (ménages, promoteurs) dans le secteur diffus pavillonnaire, bien plus qu’aux réalisations dans des opérations d’aménagement régulés par la puissance publique. De plus, loin de réduire les inégalités est/ouest, les effets de la tertiarisation de l’économie francilienne se sont conjugués avec ceux de la crise sanitaire pour renforcer l’hyper-polarisation du marché immobilier tertiaire sur l’ouest parisien. L’arrivée du futur métro risque de dissocier une tendance à la réduction des inégalités sociales (ouverture des possibles pour les populations) et une tendance inverse à l’aggravation des inégalités territoriales (maintien voire accentuation des différentiels de développement). Cette dynamique de « fractalisation » des inégalités, au sein des communes et quartiers, vient se superposer à la lecture historique et macro-géographique des inégalités sociales entre l’est et l’ouest de la région.

Au-delà de ces transformations en décalage de ce qui était attendu, c’est une transition globale du régime de métropolisation qui est à l’œuvre aujourd’hui. Après le cycle de la métropolisation triomphante, incarnée par le projet initial, nous vivons aujourd’hui celui de la métropolisation discutée, voire contestée sur tous les plans : désaffection résidentielle, critique d’inefficacité économique et d’incapacité à garantir la résilience face aux crises environnementales et climatiques, etc.

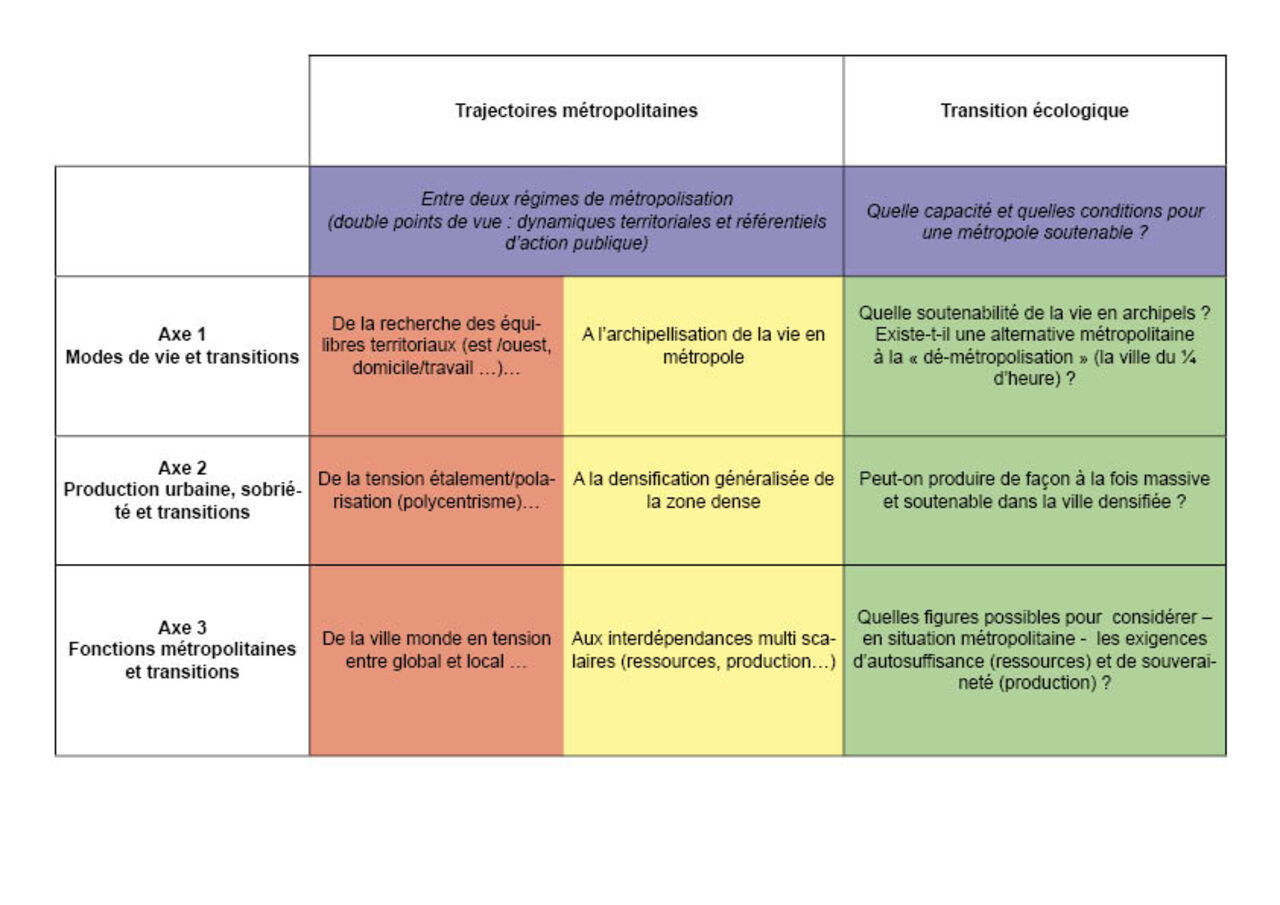

Une nouvelle forme de métropolisation se dessine, marquée par trois phénomènes que le POPSU Grand Paris se propose d’étudier (cf. tableau joint) :

- Une dissociation croissante entre la géographie de l'emploi et la géographie résidentielle qui suppose d’examiner ce que la métropole offre d’interconnexions possibles ou empêchées. Puissant levier de mise en système des territoires, le redéploiement métropolitain, via ses lignes de transport et le télétravail, est un facteur d'amplification des choix de vie « en archipel » des Franciliens. Mais cette archipellisation n’est pas simplement synonyme de foisonnement, elle peut aussi nourrir des enfermements « insulaires » remettant en cause la « promesse métropolitaine » soit la capacité des espaces métropolisés à offrir des choix à l’ensemble des habitants de la métropole. (Axe 1)

- Le passage d’une conception polycentrique de la métropole, marquée par une tension entre étalement et polarisation, à une conception qui s’appuie sur l’idée d’une densification généralisée des zones denses (centrales ?). Ce glissement correspond ainsi à l’idée largement répandue d’une métropole aux vertus écologiques du fait de sa densité et de son corollaire, la sobriété (Axe 2)

- A une pensée des espaces métropolisés comme incarnation locale de fonctionnements globaux se substitue une conception plus territorialisée de la métropole qui s’appuie sur des interdépendances multiscalaires (ressources, production) questionnant la possibilité même d’une autosuffisance et d’une souveraineté métropolitaine qui, comme le souligne Eric Charmes (2023), s’éloigne proportionnellement à la taille de la métropole. (Axe 3)

Aussi, les intentions publiques changent pour s’adapter aux nouvelles formes de (dé ?)mondialisation. Ce changement induit-il alors de nouvelles formes de (dé ?)métropolisation, en accord avec les exigences de transition écologique ? C’est cette question que décline le programme scientifique du POPSU Grand Paris.